Viele aktive Musiker kennen Mischpulte von Veranstaltungen. Einige haben diese selbst angeschafft und bedient; die meisten werden Mischpulte aber als den Platz kennen, an dem der Tontechniker über eine endlose Zahl bunter Knöpfe regiert. Dann eroberten vor wenigen Jahren digitale Mischpulte den Markt und (fast) alle bunten Knöpfe verschwanden plötzlich.

Trotz aller offensichtlicher Unterschiede liegt aber sowohl analogen wie auch digitalen Mischpulten ein gemeinsamer Aufbau von Signalfluss und -bearbeitung zugrunde. Und obwohl viele “Digital Natives” der Musikszene vielleicht nie ein analoges Pult bedient haben, ist auch die Funktionsweise digitaler Mischpulte am leichtesten anhand des Aufbaus eines analogen Mischpultes nachvollziehbar.

Einmal mischen bitte

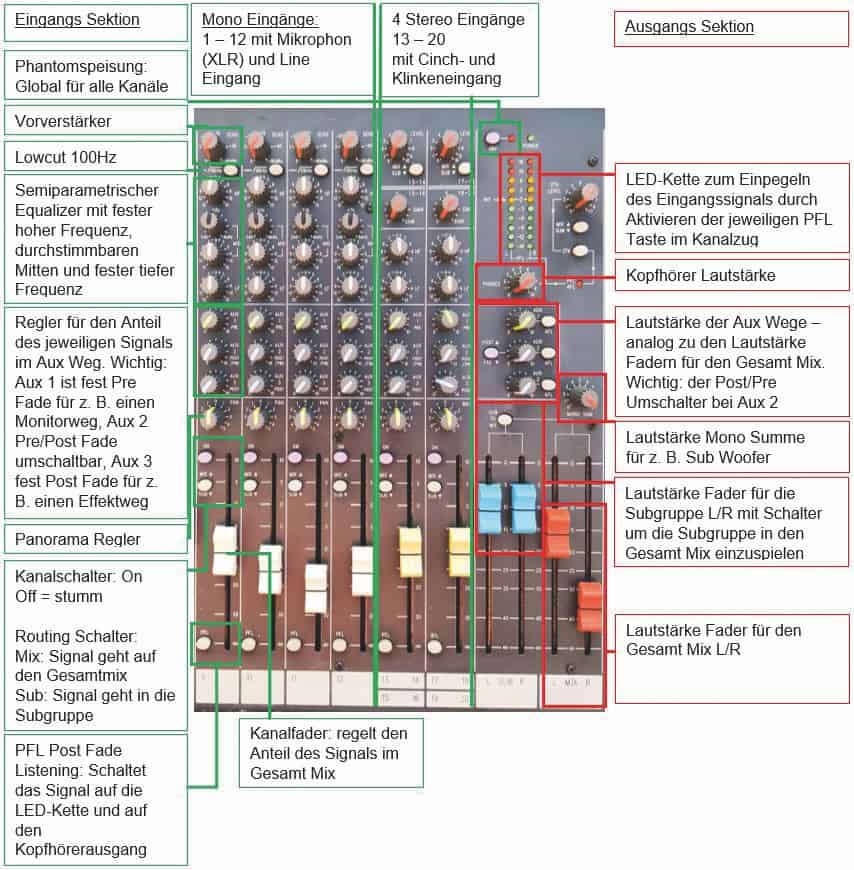

Grundsätzlich gibt es bei einem Mischpult einen Bereich, wo Signale in das Pult hereinkommen, die sogenannte Eingangs- oder Input-Sektion. Und einen Bereich, wo die gemischten, also bearbeiteten Signale das Pult wieder verlassen, die sogenannte Ausgangs- oder Output-Sektion. Dazwischen liegt die Signalbearbeitung durch Equalizer und das sogenannte “Routing” – hier wird festgelegt, auf welchen Ausgang ein Signal aus der Eingangssektion geschickt wird. Das Signal kann so zum Beispiel an die Stereo-Summe, den sogenannten Gesamt-Mix, gesendet werden und von dort an die Hauptlautsprecher der Verstärkeranlage.

Die Signale können aber auch auf sogenannte “Aux-Wege” gesendet werden. “Aux” steht für “Auxiliary” und bedeutet übersetzt etwa “Hilfs-Ausspiel-Weg”. Gemeint ist damit ein weiterer Mix-Kanal, der unabhängig von den Einstellungen des Hauptmixes beispielsweise Signale an einen Bühnenmonitor oder ein Effektgerät sendet. Weitere Routing-Möglichkeiten sind Subgruppen, wo mehrere Eingangssignale zusammengefasst werden, um gemeinsam bearbeitet zu werden. Schließlich lassen sich auch Signale zur Kontrolle auf den Kopfhörerausgang oder einen Kontrollmonitor senden.

Und so sieht’s aus

Vereinfacht lässt sich das am Beispiel eines analogen Mischpultes nachvollziehen. Die Eingangssektion befindet sich links, die Ausgangssektion ist rechts und die Signalbearbeitung geschieht durch Schalter, Drehregler und/oder Kanalfader von oben nach unten, jeweils einem Kanal zugeordnet.

Am Anfang war der Preamp

Das Eingangsmodul am Anfang des Signalweges besteht immer aus dem Mikrofonvorverstärker (Preamp), der über einen Drehregler

(den sogenannten “Poti” = Potentiometer) das Mikrofonsignal so verstärkt, dass die schwache Spannung des Mikrofonsignals an den “Arbeitsbereich” des Mischpults angepasst wird. Zur Kontrolle des korrekten Kanalpegels dient üblicherweise eine LED-Kette als “Peakmeter”, hier wird der Pegel des Signals farbig dargestellt. Ein zu hoher Pegel nach der Vorverstärkung wird mit roten LEDs angezeigt und führt zu Verzerrungen. Steht für alle Kanäle nur eine gemeinsame LED-Kette zur Verfügung, schaltet man das zu pegelnde Signal über die “PFL”-Taste im Kanalzug auf den Peakmeter.

Für den Anschluss von Kondensatormikrofonen sollte eine Phantomspeisung zwischen 12 und 48 Volt zur Verfügung stehen. Im Idealfall wird diese kanalweise geschaltet. Bei einfacherer Ausführung wird die Phantomspeisung global für alle Kanäle an- oder ausgeschaltet. Sehr hilfreich ist auch ein sogenannter “Low Cut” oder Hochpassfilter. Dieser filtert tieffrequente Geräusche unterhalb der angegebenen Grenzfrequenz, hier zum Beispiel 100 Hertz, aus dem Eingangssignal heraus. Diese Geräusche können zum Beispiel durch Trittschall auf der Bühne, Griffgeräusche oder auch Popplaute am Mikrofon entstehen. Der »Low Cut« wird deshalb oft auch als “Trittschallfilter” bezeichnet.

Der Gleichmacher

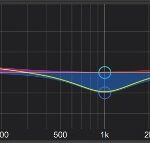

An den “Preamp-Block” schließt sich in der Signalführung des Eingangskanals beim analogen Mischpult die “Equalizer-Sektion” an. Mithilfe des Equalizers (wörtlich übersetzt: Gleichmacher, Entzerrer) lassen sich fest eingestellte oder frei wählbare Frequenzbereiche des jeweiligen Eingangssignals anheben oder absenken. Am Beispielmischpult findet sich ein Regler für hohe Frequenzen (HF High Frequencies, hier: 12 kHz fest) und ein Regler für tiefe Frequenzen (LF Low Frequencies, hier: 60 Hz). Im mittleren Frequenzband findet sich ein sogenannter “semiparametrischer Equalizer”. Die mittleren Frequenzen (MF Mid Frequencies) können im Bereich zwischen 240 Hz und 6 kHz mit einer fest eingestellten Bandbreite (“Güte” oder “Q-Faktor”) durch einen Drehregler gewählt und durch den zweiten Drehregler angehoben oder abgesenkt werden.

Die Hilfsgruppen

Nach dem Equalizer findet sich die “Aux”-Sektion. Über die jeweiligen Regler wird der Anteil des Eingangssignals im jeweiligen Aux-Weg eingestellt. Die Aux-Wege sind Mix-Kanäle, die unabhängig vom Hauptmix benutzt werden. So kann man beispielsweise einen Mix aus unterschiedlichen Eingangssignalen für einen Monitorweg zusammenstellen. In diesem Fall wäre zum Beispiel Aux 1 der Mix für den Bühnenmonitor 1. Die Lautstärke der gewünschten Eingangssignale im Monitormix 1 wird über den jeweiligen Aux-1-Regler des entsprechenden Kanalzuges gesteuert. Damit die Lautstärke eines Signals im Monitormix unabhängig vom Hauptmix geregelt werden kann, muss der Aux-Weg das entsprechende Signal “pre Fade” also vor dem Lautstärke-Regler (“Fader”) des Kanalzuges abgreifen, um nicht durch die Veränderung der Lautstärke des Eingangssignals im Gesamtmix beeinflusst zu werden.

Ein Aux-Weg, der das Signal “post Fade” – hier Aux 3 – abgreift, also abhängig von der Lautstärkeregelung des Kanals, wird üblicherweise für “zugemischte” Effekte wie Hall oder Echo benutzt. Auf diese Weise bleibt das gewählte Verhältnis zwischen Originalsignal und Effektsignal gleich, unabhängig von der Lautstärke des Originalsignals. Das heißt, wenn die Lautstärke des Originalsignals durch den Kanalfader im Hauptmix verändert wird, wird analog dazu der Anteil des zugemischten Effektsignals im gleichen Maß verändert.

Beim Beispielmischpult ist der Aux-2-Weg umschaltbar zwischen “pre” und “post” (-Fade). Es gibt also die Wahl zwischen einem zweiten, unabhängigen Monitorweg bei der Stellung “pre” oder einem zweiten, unabhängigen Effektweg bei der Stellung “post”.

Links und Rechts

Den Abschluss der Signalbearbeitung eines Eingangskanals stellt der Panoramaregler dar. Dieser bestimmt die Links/Rechts-Position des Eingangssignals im Stereopanorama des Gesamtmixes.

Die Lautstärke des Eingangssignals im Hauptmix wird durch den Fader am Ende des Kanalzuges gesteuert. Im Bereich der Fader finden sich auch üblicherweise die sogenannten “Mute”- bzw. Stumm-Schalter, Routing-Schalter zum Beispiel für Subgruppen und der “Solo”- oder “PFL”-Schalter (Post Fade Listening), mit dem das einzelne Signal im Kopfhörer- oder Kontrollraummix abgehört und auf die Peak-Anzeige geroutet werden kann.

In meinem nächsten Artikel werde ich weiter auf die Ausgangssektion des Mischpults eingehen und die wesentlichen Unterschiede, Vor- und Nachteile von analogen und digitalen Mischpulten aufzeigen.

Und immer daran denken: “Ein Mischpult ist keine Kläranlage: Shit in, Shit out” (der Tontechniker).

Bis dahin, keep on blowing

Jürgen “BIG JAY” Wieching

ist seit 20 Jahren festes Mitglied von Albie Donnelly’s Supercharge. Als Baritonsaxofonist der “Killerhorns”, dem Bläsersatz von Albie Donnelly’s Supercharge, wirkte der Profimusiker bei zahllosen Liveshows und Studioproduktionen mit. Er hat als Endorser und Dozent für JUPITER intensive Workshops gestaltet und über viele interessante Workshopthemen referiert. Jürgen Wieching spielt Saxofone der “JUPITER Artist”-Serie.